Enfin, aurore boréale dans l’hémisphère Nord et aurore australe dans l’hémisphère Sud. Vous savez, ces grands-voiles lumineux et colorés qui apparaissent dans le ciel nocturne, comme des spirales ou des cercles étincelants, verts, rouges ou bleus. Aujourd’hui, nous savons bien qu’il s’agit de spectacles naturels rares et magnifiques. Mais le phénomène n’est pas récent. Pline l’Ancien, un écrivain et naturaliste romain à l’origine d’une encyclopédie intitulée Histoire naturelle (œuvre de 37 volumes) l’avait ainsi décrit : « On a vu pendant la nuit, sous le consulat de C. Caecilius et de Cn. Papirius (an de Rome 641), et d’autres fois encore, une lumière se répandre dans le ciel, de sorte qu’une espèce de jour remplaçait les ténèbres. »

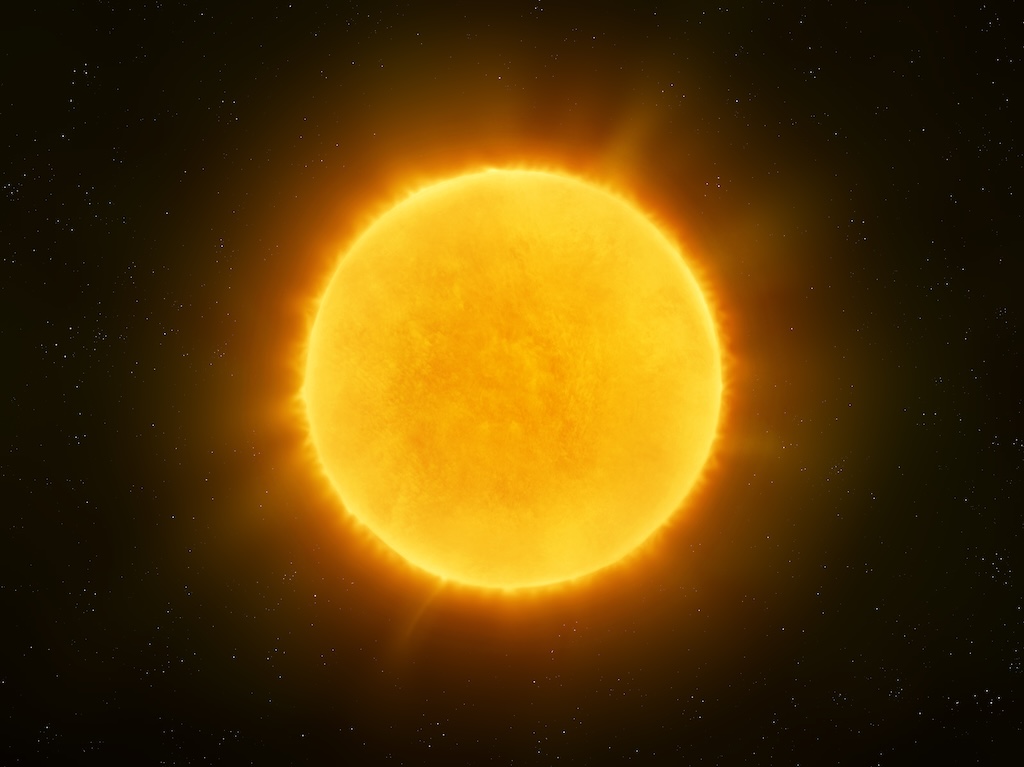

Mais si Pline l’Ancien vivait à Rome, en Italie, comment a-t-il pu voir une aurore boréale ou australe, qui comme leur nom l’indique, n’apparaissent que près des pôles… Nord ou Sud ? À certaines dates, l’arc auroral s’est étendu vers des zones situées au plus proche de l’équateur : en 1859, il est descendu jusqu’à Honolulu et, en 1909, jusqu’à Singapour ! Mais qu’est-ce que ces aurores boréales, et comment sont-elles créées ? Seul le Soleil est responsable de cette histoire. Avec l’aide du champ magnétique de la Terre, qui agit comme un immense aimant.

Lors de tempêtes solaires, le Soleil éjecte un vent chaud dans la galaxie, une sorte de plasma contenant des atomes à charge électrique, appelés ions, circulant librement dans l’espace. Le champ magnétique de la Terre attire ces particules ionisées vers ses deux pôles, où elles rencontrent les atomes d’oxygène et d’azote présents dans l’atmosphère. Et c’est cette rencontre explosive qui donne naissance à une aurore : l’énergie produite illumine le ciel comme un feu d’artifice. Le vert provient de l’oxygène, comme le rouge. L’azote donne, lui, du bleu et du violet.